El holandés ha pasado 12 años en prisión. El ADN ha demostrado su inocencia. Le acompañamos en sus primeros días en libertad

Mónica Ceberio Belaza

Entre el enjambre de periodistas que esperaban a Romano van der Dussen cuando salió de la cárcel se encontraba una mujer silenciosa. Después de responder a los reporteros durante varias horas sobre sus años en prisión por violaciones que no había cometido, pudo hablar con ella. Al tenerla delante se sintió como un chiquillo nervioso. “Es lo único bueno que me ha pasado en los últimos 12 años, quizá en toda mi vida”, dice. Y por fin podía verla más allá de los barrotes de la prisión.

La mujer se había fijado en un artículo de la portada de EL PAÍS del 15 de septiembre de 2014. “Un condenado por violación sigue preso siete años después de que el ADN lo exculpe”, se titulaba. Quedó tan impresionada que quiso conocer al protagonista. Fue un día a la prisión a visitar a Van der Dussen, luego otro… y más tarde empezaron las cartas. Decenas, centenares. “Ella apareció en medio del infierno”, recuerda. “Ni las enfermeras querían darme en mano las medicinas porque yo era un violador. Y de pronto una mujer buena empezó a creer en mi inocencia y a hablarme con cariño. Me sonreía. Sentí de nuevo que era una persona, que podría volver a formar parte de la sociedad y recuperar mi dignidad”.

La mujer no quiere notoriedad, pero él la menciona siempre. Es lo único que le importa. “Siento que la vida, que tan mal me ha tratado, me está compensando ahora con su presencia. Espero no estropearlo. Una vida normal al lado de una mujer es algo que casi ni me he permitido soñar”. Ahora, muchos días cuando se despierta, ella es lo primero que ve. “En la cárcel no puedes ni dormir sin medicación. Por las noches estás nervioso, inquieto. Abrir los ojos y encontrarla a mi lado parece casi irreal, pero me tranquiliza de inmediato”. Se le empañan los ojos cuando lo cuenta, como si la mujer fuera a desaparecer en cualquier momento. Ha pasado de la soledad de la celda a tomar un colacao caliente acompañado por la mañana, a poder dar y recibir un masaje a media tarde. Nunca la había tocado antes. Ella no quiso contaminar su incipiente relación con la fealdad de la prisión, así que todo ha empezado con la vida en libertad. “Solo espero estar a su altura”, dice. Y se le vuelven a llenar los ojos de lágrimas.

Ahora le rodean los focos. Es el holandés inocente de la tele. En Palma de Mallorca, donde fue liberado después de que el Tribunal Supremo revisara parcialmente su condena, el pasado 11 de febrero, la gente le para por la calle. Le dan abrazos y ánimos. Él disfruta de cada pequeña cosa en libertad: las sábanas limpias que huelen a suavizante, una mañana en la playa, una cerveza en una terraza. Durante 12 años soñó con los quesos de su país cada vez que comía las insípidas lonchas de la cárcel, así que ahora ha llenado la nevera. Al día siguiente de salir de prisión pidió siete cafés en un bar a las siete de la mañana. Uno tras otro. “Necesito olvidarme de la vida pautada al milímetro”, dice. “La sensación de poder hacer lo que quieres a la hora que quieres y beber cortados sin parar si te da la gana es maravillosa”.

“¿Cómo te recuperas de que el mundo te haya tratado como una basura durante tantos años?”, se pregunta. “Como le suele suceder a los violadores en la cárcel, el mismo día que entré me dieron la paliza de mi vida. Fue tan brutal que estuve tres semanas en la enfermería. Los funcionarios sabían que no podían garantizar mi integridad, así que me metieron en una celda de aislamiento. Durante 18 meses estuve solo 23 horas al día, volviéndome loco, viviendo una pesadilla”.

Tras la condena, desfiló por cárceles de toda España. Siempre le acababan moviendo por su propia seguridad. “Lo primero que te piden los presos son los papeles. Quieren ver por qué estas allí. Y cuando lo saben, no hay piedad. Nadie te cree cuando les dices que eres inocente. Al final acabas tomando pastillas todo el rato para poder controlar la ansiedad”. En Palma de Mallorca, los presos como él están incluso separados del resto. Son los protegidos. Salen al patio cuando los demás ya han entrado, comen a diferentes horas… “Mis compañeros eran violadores, pederastas, maltratadores”.

Aún no sabe dónde va a vivir. Duerme en un austero piso de acogida en Palma que le presta un sacerdote de la pastoral penitenciaria, Jaume Alemany. Pero el Gobierno de Holanda le ofrece un apartamento en Kerkrade –un municipio cerca de Alemania rodeado de campos de tulipanes–, un subsidio para empezar de nuevo y asistencia psicológica. Sabe que lo más sensato sería aceptar. Está a punto de cumplir 43 años. En España no tiene más que dos mudas de ropa y algunos euros en el bolsillo. Le han ofrecido algún trabajo, pero no se siente con fuerzas por ahora. Aún tardará meses en cobrar la indemnización del Estado por el tiempo indebido en prisión, y la revisión de las dos condenas que le quedan –los casos en los que no se halló ADN que analizar– podría tardar años o no llegar nunca. Pero se resiste a marchar. No quiere dejar de ver a su ángel salvador y teme abandonarse en Holanda. Sabe que no está bien psicológicamente y que, haga lo que haga, nada será fácil. No tiene claro cómo incorporarse a una vida que se interrumpió hace 12 años y medio en una calle de Fuengirola.

2 de septiembre de 2003. Del paraíso a Alhaurín de la Torre

Esa mañana, como tantas otras del verano, había ido a la playa. Llegó pronto. Apenas había gente y estuvo paseando por la orilla. Aún recuerda la calidez del sol, el sonido de las olas… La plácida sensación de mirar el horizonte sin demasiadas preocupaciones. Unos meses antes había cerrado la heladería Irene de Fuengirola, en la que trabajaba, pero no estaba inquieto. Le habían entrevistado en un resort de Marbella y confiaba en encontrar algún empleo gracias a los cuatro idiomas que habla. Era un holandés de 30 años con ganas de copas y fiesta que quería disfrutar de la Costa del Sol.

Hacía un calor sofocante y pegajoso, y a mediodía decidió volver a casa. Vestía un vaquero cortado, una camiseta clara y chanclas. Solo llevaba una bolsa de plástico con aceite solar, una toalla y una cerveza. Iba a cruzar la calle de Oviedo del municipio malagueño cuando dos policías le pararon:

–¿Romano van der Dussen?

–Sí.

–¿Puede acompañarnos a comisaría? Queremos hacerle unas preguntas.

–¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No me las pueden hacer aquí?

–Tiene que venir con nosotros. Está detenido.

Se resistió. No entendía por qué le arrestaban. Los agentes le llevaron al coche, le esposaron y le condujeron a la comisaría. Allí fue directo al calabozo. Fue la primera vez que escuchó que era “un violador de mierda”. Dos días después ingresó en prisión. No volvió a ver una playa en 12 años.

Poco a poco se fue enterando de qué le acusaban. Tres mujeres habían sido agredidas brutalmente en Fuengirola la madrugada del 10 de agosto de 2003, 23 días antes. Un extranjero había intentado violarlas. Las fotos de una de las mujeres muestran un rostro desfigurado por los hematomas. El ataque fue tan grave que la víctima, de 29 años, no podía recordar lo sucedido. Padecía una ansiedad extrema y era incapaz de salir sola a la calle.

Ella fue la primera atacada aquella noche, en la calle de Miguel Bueno. A 500 metros, en la avenida de Mijas, otra chica, de 33 años, fue abordada con la misma violencia una hora después. Un puñetazo la tiró al suelo, quedó inmovilizada y estaba a punto de consumarse la violación cuando un coche se paró cerca. El agresor salió corriendo con su bolso. Media hora después, en la calle de Sevilla, perpendicular a la avenida de Mijas, se abalanzó sobre otra mujer, una veraneante de Barcelona que logró zafarse cuando una vecina se asomó al balcón tras oír sus gritos de auxilio.

La policía se empleó a fondo para hallar al violador. En esos días había un cierto pánico por los crímenes sexuales en la Costa del Sol. Acababa de encontrarse el cadáver de Sonia Carabantes, una joven de 17 años de Coín, y poco después se supo que una muestra de ADN vinculaba su muerte con la de Rocío Wanninkhof en Mijas en 1999, por la que se iba a juzgar ese otoño a Dolores Vázquez, que también resultó inocente. A mediados de septiembre se halló al culpable de ambos asesinatos: Tony Alexander King, un británico con antecedentes en su país por estrangulamiento y violación.

En el módulo de aislamiento de la cárcel de Alhaurín de la Torre, Van der Dussen tuvo como vecinos de celda a King y a otro británico que había matado a su hijo. El holandés trataba de ser optimista. Escribía cartas al juzgado con un diccionario para ofrecer testigos de su coartada y prestarse a cualquier cotejo de ADN. Creía imposible que tuvieran pruebas contra él porque no había hecho nada. Y además le estaban acusando de un delito del que, muchos años antes, había sido víctima su propia madre.

25 de mayo de 2005

“Ojalá que te lleven al infierno”

Antes del juicio llegó la primera mala señal. Su abogada, Celia Martín Aurioles, le explicó que el fiscal ofrecía un pacto: siete años de prisión a cambio de admitir su culpabilidad. Con una parte de la pena ya cumplida, pronto podría pedir el traslado a Holanda y en poco tiempo estaría en la calle. Él se negó. La mañana de la vista se levantó nervioso. Apenas pudo desayunar el café con leche y el pan que le llevaron a la celda. Se puso un pantalón beis y una camisa amarilla de Lacoste que pidió prestados al inglés que había matado a su hijo, se calzó unos mocasines oscuros y esperó a que lo llevaran a la sala de juicios. Quería causar buena impresión. Cuando se sentó en el banquillo se dijo que todo iría bien, que nadie puede ser condenado por un delito que no ha cometido. Junto a su abogada, esperó a que las tres víctimas declararan. Solo oía sus voces. Ellas podían verlo a él, pero se mantenían ocultas tras una mampara. “Ojalá que te lleven al infierno, hijo de perra”, escuchó. Y supo entonces que la pesadilla iniciada 18 meses antes no iba a acabar.

Otra de las víctimas se desmayó al verlo en medio de la sala. Las tres estaban convencidas de que las había intentado violar entre puñetazos y golpes. Ante el tribunal, se convirtió en un monstruo. El segundo día declararon los peritos: ni el ADN hallado en una de las víctimas ni las huellas dactilares eran suyos, y tampoco aparecía en las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. No había más pruebas que la declaración de dos víctimas y de una testigo que vio desde su balcón al agresor de la chica que había perdido la memoria. Pero las tres decían estar muy seguras y fue condenado. El 25 de mayo de 2005, tres magistrados de la Audiencia de Málaga, José María Muñoz, Lourdes García y María Jesús Alarcón, lo sentenciaron a 15 años y medio de cárcel por agresión sexual, lesiones y robo con violencia, haciendo hincapié en el idéntico modus operandi de los tres ataques.

La resolución no hace la menor referencia a la única prueba objetiva: ADN hallado en el pubis de una de las víctimas cuyos marcadores no coincidían con los de Van der Dussen. La otra opción, que perteneciera a algún novio de la chica, no era posible: ella negó tener pareja y haber mantenido relaciones sexuales ese día ni los anteriores. Pero la sentencia ni siquiera plantea la posibilidad de otro varón. Simplemente no menciona el ADN.

El único argumento, más allá de las declaraciones de las víctimas, fue que Van der Dussen no había aportado datos que avalaran su coartada: que estaba con unos amigos en una fiesta en Torremolinos la noche de las agresiones. Pero en el sumario hay varias cartas manuscritas del holandés al juzgado hablando de personas con las que decía haber estado esa noche y aportando direcciones y números de teléfono. Sus abogados presentaron dos testimonios por escrito y pidieron la comparecencia de los testigos en el juicio. El tribunal lo rechazó por una cuestión formal.

“Dos semanas después de la vista me llamó la abogada para decirme: ‘Nos han condenado”. Se le quiebra la voz al recordarlo. “Fue un shock tremendo, uno de los momentos más duros. Cogí la tapa de una lata de atún y traté de abrirme las venas”, dice mostrando una cicatriz en el brazo. “No podía asumirlo, y mucho menos cuando mi propia madre había sido violada. Luego me di cuenta de que los que me habían condenado querrían eso. Que iban a decir que no podía vivir con lo que había hecho y por eso me había quitado la vida. Sería una prueba más contra mí. Ese día decidí luchar hasta el final para exigir justicia”.

Pero tampoco pudo recurrir en condiciones su condena. El Tribunal Supremo no admitió a trámite la casación, después se pasó el plazo para recurrir al Constitucional y, como no había agotado el sistema de recursos español, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no pudo revisar su caso. Todo lo que podía salir mal, salía mal.

La vida de Romano nunca había sido fácil. Su padre, Dick, tenía una pequeña empresa de seguros. Su madre, Johana, era ama de casa. La familia giraba en torno a un drama no superado: su madre fue violada y tuvo una hija fruto de esa agresión, la hermana mayor de Van der Dussen, una chica con problemas de drogas que ejercía la prostitución. Él pasó una infancia feliz y tranquila en Oudkarspel, un pueblo pequeño con vacas y tulipanes, pero a los 14 años, ante el difícil panorama familiar por los problemas de la hermana, lo llevaron a un centro de protección de menores, donde sufrió sus propios conflictos y adicciones. Con veintitantos, y tras desintoxicarse, se fue a España a tratar de cambiar de aires. Su novia le acompañó, pero se separaron poco después. De esa relación nació una niña, que tenía solo dos años cuando entró en prisión.

La vida de Romano nunca había sido fácil. Su padre, Dick, tenía una pequeña empresa de seguros. Su madre, Johana, era ama de casa. La familia giraba en torno a un drama no superado: su madre fue violada y tuvo una hija fruto de esa agresión, la hermana mayor de Van der Dussen, una chica con problemas de drogas que ejercía la prostitución. Él pasó una infancia feliz y tranquila en Oudkarspel, un pueblo pequeño con vacas y tulipanes, pero a los 14 años, ante el difícil panorama familiar por los problemas de la hermana, lo llevaron a un centro de protección de menores, donde sufrió sus propios conflictos y adicciones. Con veintitantos, y tras desintoxicarse, se fue a España a tratar de cambiar de aires. Su novia le acompañó, pero se separaron poco después. De esa relación nació una niña, que tenía solo dos años cuando entró en prisión.

Durante ese tiempo ha tenido dos sobrinos, a los que no conoce, y su madre ha fallecido sin poder despedirse de él. La condena ha afectado a toda la familia. No todos creyeron en él. Su hermana pequeña, policía, decía que era imposible que en un país europeo le condenaran por un delito que no había cometido.

20 de mayo de 2010. El psicópata inglés

Cinco años después de la sentencia, un diplomático holandés le informó de que el ADN hallado en una de las víctimas había resultado ser de un británico, Mark Philip Dixie, preso en Reino Unido por asesinato y violación y que residía en Málaga cuando se cometieron los hechos por los que él cumplía pena. La policía española lo sabía desde 2007. El año anterior, Dixie había sido detenido y su perfil genético entró en la base de datos europea Veritas, que acreditó que encajaba con los restos hallados en Fuengirola en 2003.

La policía había informado al juzgado y pedido una ampliación de los marcadores genéticos de Dixie para asegurarse de que había sido él. Pero el caso se perdió en la burocracia judicial y acabó, incomprensiblemente, archivado sin que Reino Unido enviara las nuevas muestras de ADN porque no habían sido solicitadas correctamente. Van der Dussen ni siquiera llegó a saber nada de esto hasta tres años después. Entonces recurrió al letrado madrileño Silverio García Sierra, que había asumido de oficio uno de los múltiples recursos del caso. García Sierra ha trabajado gratis durante cinco años hasta lograr que el Supremo lo pusiera en libertad.

La revisión del caso ha tardado simplemente por cuestiones burocráticas. Diligencias que podían haber llevado un mes han tardado nueve años. “Este procedimiento parece maldito”, lamenta García Sierra. “Todo se ha hecho mal, todo ha sido un desastre. Cuando lees el sumario no puedes creer la mezcla de irregularidades, deficiencias en la investigación y mala suerte, una negligencia tras otra. La fase final fue ya el colmo, nadie se dio prisa por verificar si había un inocente en la cárcel: ni Reino Unido, ni los juzgados. Todo iba a un ritmo exasperante. Siempre que parecía que estaba a punto de lograr la libertad y se hacía ilusiones, aparecía una nueva diligencia que cumplimentar”.

Solo se ha revisado una de las condenas, la de la violación en la que apareció el ADN del británico. Sobre las otras dos, el Supremo no admitió a trámite la revisión a pesar de que la condena se basa precisamente en la existencia de un único agresor. El abogado de Van der Dussen va a presentar un nuevo recurso con más pruebas que están recopilando, como los testimonios de las personas que estuvieron con el holandés la noche de las violaciones. Una mejor investigación podría haber hallado restos o huellas en el bolso que manipuló el violador y en la ropa de dos de las víctimas, pero no fueron ni analizados ni guardados.

Errores que se repiten

Qué lleva a un inocente a la cárcel? ¿Es solo una cuestión de mala suerte? La repetición de ciertas pautas en casos como el de Ahmed Tommouhi, Rafael Ricardi o José Antonio Valdivielso, presos en España durante años por delitos que no habían cometido, indica que se trata más bien de malas prácticas repetidas. Defectos en la investigación policial, en las identificaciones, en los reconocimientos en rueda, en la valoración de las pruebas… Y demasiada prisa por encerrar a un culpable, el que sea, y dar carpetazo al caso.

Van der Dussen aparecía en los álbumes de la policía porque había sido detenido tres veces: por daños al mobiliario urbano y por dos denuncias de su exnovia, con la que un día tuvo una pelea en la calle. No llegó a ser juzgado, pero los antecedentes policiales, a diferencia de los penales, no se cancelan. Su condena parece basarse en que las víctimas no dudaron al reconocerlo. Pero del sumario se deduce algo distinto. Las tres mujeres declararon ante la policía por primera vez la noche de la agresión o al día siguiente. En ese momento dieron las primeras descripciones del violador, que no coincidían entre sí. Era a la vez rubio y moreno, de pelo largo y corto, con camiseta clara y oscura. Solo un detalle se repetía: el pelo rizado. La primera vez que les enseñaron las fotos de los delincuentes entre los que estaba Van der Dussen no reconocieron a nadie. Días más tarde, una de las víctimas lo señaló “sin ningún género de dudas”, pero otra no lo tuvo claro y en una rueda de reconocimiento posterior no lo identificó.

“Víctimas y testigos a veces se equivocan”, explica Margarita Diges, catedrática de Psicología de la Memoria de la Universidad Autónoma de Madrid. “Muchas veces, por una incorrecta investigación policial. Si se les da a entender que han acertado, que ese es el sospechoso, o en un primer momento se les enseña solo una foto, en los sucesivos reconocimientos no harán sino identificar a aquel cuya foto vieron en la comisaría, y lo harán con mayor seguridad. Es lo que llamamos un falso recuerdo. El problema, en todo caso, no es que se produzcan identificaciones erróneas, sino que estas declaraciones se acepten como prueba única incluso por encima del ADN. Los datos empíricos indican que el resultado de la prueba de identificación es erróneo el 50% de las veces”.

“A mí también me daban pena las mujeres que declararon el día del juicio”, recuerda Van der Dussen. “Era evidente que habían sufrido mucho. Pero yo no era culpable. Si la investigación se hubiera hecho bien, no habría pasado 12 años en la cárcel, podría haber dado un beso a mi madre antes de morir y visto crecer a mi hija. Nada de esto tenía que haber sucedido”. La niña tiene ahora 15 años. Se llama Romana y en unos días va a conocer a su padre.

Publicidad

Ahora le rodean los focos. Es el holandés inocente de la tele. En Palma de Mallorca, donde fue liberado después de que el Tribunal Supremo revisara parcialmente su condena, el pasado 11 de febrero, la gente le para por la calle. Le dan abrazos y ánimos. Él disfruta de cada pequeña cosa en libertad: las sábanas limpias que huelen a suavizante, una mañana en la playa, una cerveza en una terraza. Durante 12 años soñó con los quesos de su país cada vez que comía las insípidas lonchas de la cárcel, así que ahora ha llenado la nevera. Al día siguiente de salir de prisión pidió siete cafés en un bar a las siete de la mañana. Uno tras otro. “Necesito olvidarme de la vida pautada al milímetro”, dice. “La sensación de poder hacer lo que quieres a la hora que quieres y beber cortados sin parar si te da la gana es maravillosa”.

Pero los primeros días fuera de la prisión también están siendo complicados. Pasa de la euforia a la tristeza en un minuto. Del agradecimiento al rencor. De la confianza a la desesperanza. De la ira a la amabilidad extrema. En cada conversación introduce frases como “siempre digo la verdad, en serio”, “soy sincero, ¿entiendes?”, “yo soy buena persona, te lo juro”. Es un tic de alguien a quien nadie ha creído durante mucho tiempo. La cárcel le ha quebrado, reconoce, y no sabe muy bien cómo podrá volver a construirse una vida, ni si será capaz de hacerlo.

|

2 de septiembre de 2003. Del paraíso a Alhaurín de la Torre

Esa mañana, como tantas otras del verano, había ido a la playa. Llegó pronto. Apenas había gente y estuvo paseando por la orilla. Aún recuerda la calidez del sol, el sonido de las olas… La plácida sensación de mirar el horizonte sin demasiadas preocupaciones. Unos meses antes había cerrado la heladería Irene de Fuengirola, en la que trabajaba, pero no estaba inquieto. Le habían entrevistado en un resort de Marbella y confiaba en encontrar algún empleo gracias a los cuatro idiomas que habla. Era un holandés de 30 años con ganas de copas y fiesta que quería disfrutar de la Costa del Sol.

Hacía un calor sofocante y pegajoso, y a mediodía decidió volver a casa. Vestía un vaquero cortado, una camiseta clara y chanclas. Solo llevaba una bolsa de plástico con aceite solar, una toalla y una cerveza. Iba a cruzar la calle de Oviedo del municipio malagueño cuando dos policías le pararon:

–¿Romano van der Dussen?

–Sí.

–¿Puede acompañarnos a comisaría? Queremos hacerle unas preguntas.

–¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No me las pueden hacer aquí?

–Tiene que venir con nosotros. Está detenido.

Se resistió. No entendía por qué le arrestaban. Los agentes le llevaron al coche, le esposaron y le condujeron a la comisaría. Allí fue directo al calabozo. Fue la primera vez que escuchó que era “un violador de mierda”. Dos días después ingresó en prisión. No volvió a ver una playa en 12 años.

Poco a poco se fue enterando de qué le acusaban. Tres mujeres habían sido agredidas brutalmente en Fuengirola la madrugada del 10 de agosto de 2003, 23 días antes. Un extranjero había intentado violarlas. Las fotos de una de las mujeres muestran un rostro desfigurado por los hematomas. El ataque fue tan grave que la víctima, de 29 años, no podía recordar lo sucedido. Padecía una ansiedad extrema y era incapaz de salir sola a la calle.

|

| El comedor del alojamiento donde el sacerdote le ha ofrecido techo mientras Van der Dussen medita cómo rehacer su vida. Sofía Moro |

La policía se empleó a fondo para hallar al violador. En esos días había un cierto pánico por los crímenes sexuales en la Costa del Sol. Acababa de encontrarse el cadáver de Sonia Carabantes, una joven de 17 años de Coín, y poco después se supo que una muestra de ADN vinculaba su muerte con la de Rocío Wanninkhof en Mijas en 1999, por la que se iba a juzgar ese otoño a Dolores Vázquez, que también resultó inocente. A mediados de septiembre se halló al culpable de ambos asesinatos: Tony Alexander King, un británico con antecedentes en su país por estrangulamiento y violación.

En el módulo de aislamiento de la cárcel de Alhaurín de la Torre, Van der Dussen tuvo como vecinos de celda a King y a otro británico que había matado a su hijo. El holandés trataba de ser optimista. Escribía cartas al juzgado con un diccionario para ofrecer testigos de su coartada y prestarse a cualquier cotejo de ADN. Creía imposible que tuvieran pruebas contra él porque no había hecho nada. Y además le estaban acusando de un delito del que, muchos años antes, había sido víctima su propia madre.

25 de mayo de 2005

|

Otra de las víctimas se desmayó al verlo en medio de la sala. Las tres estaban convencidas de que las había intentado violar entre puñetazos y golpes. Ante el tribunal, se convirtió en un monstruo. El segundo día declararon los peritos: ni el ADN hallado en una de las víctimas ni las huellas dactilares eran suyos, y tampoco aparecía en las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. No había más pruebas que la declaración de dos víctimas y de una testigo que vio desde su balcón al agresor de la chica que había perdido la memoria. Pero las tres decían estar muy seguras y fue condenado. El 25 de mayo de 2005, tres magistrados de la Audiencia de Málaga, José María Muñoz, Lourdes García y María Jesús Alarcón, lo sentenciaron a 15 años y medio de cárcel por agresión sexual, lesiones y robo con violencia, haciendo hincapié en el idéntico modus operandi de los tres ataques.

La resolución no hace la menor referencia a la única prueba objetiva: ADN hallado en el pubis de una de las víctimas cuyos marcadores no coincidían con los de Van der Dussen. La otra opción, que perteneciera a algún novio de la chica, no era posible: ella negó tener pareja y haber mantenido relaciones sexuales ese día ni los anteriores. Pero la sentencia ni siquiera plantea la posibilidad de otro varón. Simplemente no menciona el ADN.

El único argumento, más allá de las declaraciones de las víctimas, fue que Van der Dussen no había aportado datos que avalaran su coartada: que estaba con unos amigos en una fiesta en Torremolinos la noche de las agresiones. Pero en el sumario hay varias cartas manuscritas del holandés al juzgado hablando de personas con las que decía haber estado esa noche y aportando direcciones y números de teléfono. Sus abogados presentaron dos testimonios por escrito y pidieron la comparecencia de los testigos en el juicio. El tribunal lo rechazó por una cuestión formal.

“Dos semanas después de la vista me llamó la abogada para decirme: ‘Nos han condenado”. Se le quiebra la voz al recordarlo. “Fue un shock tremendo, uno de los momentos más duros. Cogí la tapa de una lata de atún y traté de abrirme las venas”, dice mostrando una cicatriz en el brazo. “No podía asumirlo, y mucho menos cuando mi propia madre había sido violada. Luego me di cuenta de que los que me habían condenado querrían eso. Que iban a decir que no podía vivir con lo que había hecho y por eso me había quitado la vida. Sería una prueba más contra mí. Ese día decidí luchar hasta el final para exigir justicia”.

La vida de Romano nunca había sido fácil. Su padre, Dick, tenía una pequeña empresa de seguros. Su madre, Johana, era ama de casa. La familia giraba en torno a un drama no superado: su madre fue violada y tuvo una hija fruto de esa agresión, la hermana mayor de Van der Dussen, una chica con problemas de drogas que ejercía la prostitución. Él pasó una infancia feliz y tranquila en Oudkarspel, un pueblo pequeño con vacas y tulipanes, pero a los 14 años, ante el difícil panorama familiar por los problemas de la hermana, lo llevaron a un centro de protección de menores, donde sufrió sus propios conflictos y adicciones. Con veintitantos, y tras desintoxicarse, se fue a España a tratar de cambiar de aires. Su novia le acompañó, pero se separaron poco después. De esa relación nació una niña, que tenía solo dos años cuando entró en prisión.

La vida de Romano nunca había sido fácil. Su padre, Dick, tenía una pequeña empresa de seguros. Su madre, Johana, era ama de casa. La familia giraba en torno a un drama no superado: su madre fue violada y tuvo una hija fruto de esa agresión, la hermana mayor de Van der Dussen, una chica con problemas de drogas que ejercía la prostitución. Él pasó una infancia feliz y tranquila en Oudkarspel, un pueblo pequeño con vacas y tulipanes, pero a los 14 años, ante el difícil panorama familiar por los problemas de la hermana, lo llevaron a un centro de protección de menores, donde sufrió sus propios conflictos y adicciones. Con veintitantos, y tras desintoxicarse, se fue a España a tratar de cambiar de aires. Su novia le acompañó, pero se separaron poco después. De esa relación nació una niña, que tenía solo dos años cuando entró en prisión.Durante ese tiempo ha tenido dos sobrinos, a los que no conoce, y su madre ha fallecido sin poder despedirse de él. La condena ha afectado a toda la familia. No todos creyeron en él. Su hermana pequeña, policía, decía que era imposible que en un país europeo le condenaran por un delito que no había cometido.

20 de mayo de 2010. El psicópata inglés

Cinco años después de la sentencia, un diplomático holandés le informó de que el ADN hallado en una de las víctimas había resultado ser de un británico, Mark Philip Dixie, preso en Reino Unido por asesinato y violación y que residía en Málaga cuando se cometieron los hechos por los que él cumplía pena. La policía española lo sabía desde 2007. El año anterior, Dixie había sido detenido y su perfil genético entró en la base de datos europea Veritas, que acreditó que encajaba con los restos hallados en Fuengirola en 2003.

La policía había informado al juzgado y pedido una ampliación de los marcadores genéticos de Dixie para asegurarse de que había sido él. Pero el caso se perdió en la burocracia judicial y acabó, incomprensiblemente, archivado sin que Reino Unido enviara las nuevas muestras de ADN porque no habían sido solicitadas correctamente. Van der Dussen ni siquiera llegó a saber nada de esto hasta tres años después. Entonces recurrió al letrado madrileño Silverio García Sierra, que había asumido de oficio uno de los múltiples recursos del caso. García Sierra ha trabajado gratis durante cinco años hasta lograr que el Supremo lo pusiera en libertad.

La revisión del caso ha tardado simplemente por cuestiones burocráticas. Diligencias que podían haber llevado un mes han tardado nueve años. “Este procedimiento parece maldito”, lamenta García Sierra. “Todo se ha hecho mal, todo ha sido un desastre. Cuando lees el sumario no puedes creer la mezcla de irregularidades, deficiencias en la investigación y mala suerte, una negligencia tras otra. La fase final fue ya el colmo, nadie se dio prisa por verificar si había un inocente en la cárcel: ni Reino Unido, ni los juzgados. Todo iba a un ritmo exasperante. Siempre que parecía que estaba a punto de lograr la libertad y se hacía ilusiones, aparecía una nueva diligencia que cumplimentar”.

|

| El padre Jaume Alemany, capellán de las prisiones mallorquinas, enseña al holandés cómo manejarse en Facebook. Sofía Moro |

Errores que se repiten

Qué lleva a un inocente a la cárcel? ¿Es solo una cuestión de mala suerte? La repetición de ciertas pautas en casos como el de Ahmed Tommouhi, Rafael Ricardi o José Antonio Valdivielso, presos en España durante años por delitos que no habían cometido, indica que se trata más bien de malas prácticas repetidas. Defectos en la investigación policial, en las identificaciones, en los reconocimientos en rueda, en la valoración de las pruebas… Y demasiada prisa por encerrar a un culpable, el que sea, y dar carpetazo al caso.

Van der Dussen aparecía en los álbumes de la policía porque había sido detenido tres veces: por daños al mobiliario urbano y por dos denuncias de su exnovia, con la que un día tuvo una pelea en la calle. No llegó a ser juzgado, pero los antecedentes policiales, a diferencia de los penales, no se cancelan. Su condena parece basarse en que las víctimas no dudaron al reconocerlo. Pero del sumario se deduce algo distinto. Las tres mujeres declararon ante la policía por primera vez la noche de la agresión o al día siguiente. En ese momento dieron las primeras descripciones del violador, que no coincidían entre sí. Era a la vez rubio y moreno, de pelo largo y corto, con camiseta clara y oscura. Solo un detalle se repetía: el pelo rizado. La primera vez que les enseñaron las fotos de los delincuentes entre los que estaba Van der Dussen no reconocieron a nadie. Días más tarde, una de las víctimas lo señaló “sin ningún género de dudas”, pero otra no lo tuvo claro y en una rueda de reconocimiento posterior no lo identificó.

“Víctimas y testigos a veces se equivocan”, explica Margarita Diges, catedrática de Psicología de la Memoria de la Universidad Autónoma de Madrid. “Muchas veces, por una incorrecta investigación policial. Si se les da a entender que han acertado, que ese es el sospechoso, o en un primer momento se les enseña solo una foto, en los sucesivos reconocimientos no harán sino identificar a aquel cuya foto vieron en la comisaría, y lo harán con mayor seguridad. Es lo que llamamos un falso recuerdo. El problema, en todo caso, no es que se produzcan identificaciones erróneas, sino que estas declaraciones se acepten como prueba única incluso por encima del ADN. Los datos empíricos indican que el resultado de la prueba de identificación es erróneo el 50% de las veces”.

|

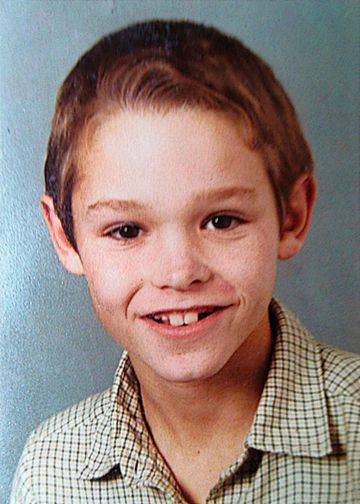

| Imágenes de su infancia, que pasó en un tranquilo pueblo holandés |